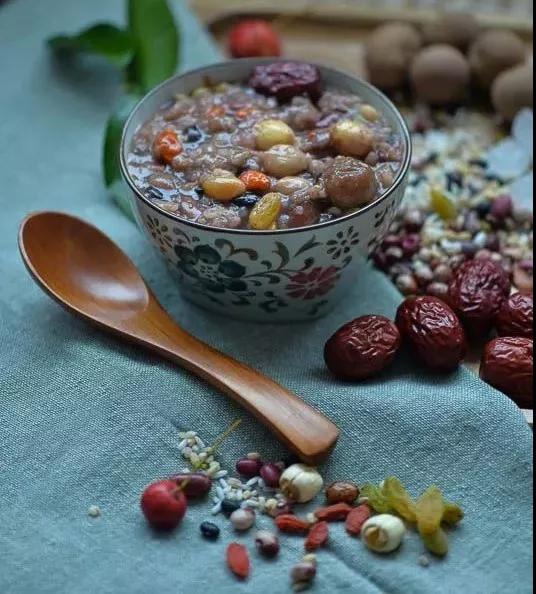

菽稷蔬麦,禾稻麻谷,是天地万物与人的碰撞之始,我们最初因食物与世界链接,又在食物之中寻找意义,当节日里捧起一碗腊八粥,希望每口轻啜,都能在香甜之余品出别样滋味。

腊八节与吾皇万岁

腊八节是为了纪念谁?民间有诸多关于腊八节的由来与传说,如“懒夫妻坐吃山空”,“纪念岳飞说”“煮粥祀神农说”等等,举个最常见的故事为例。

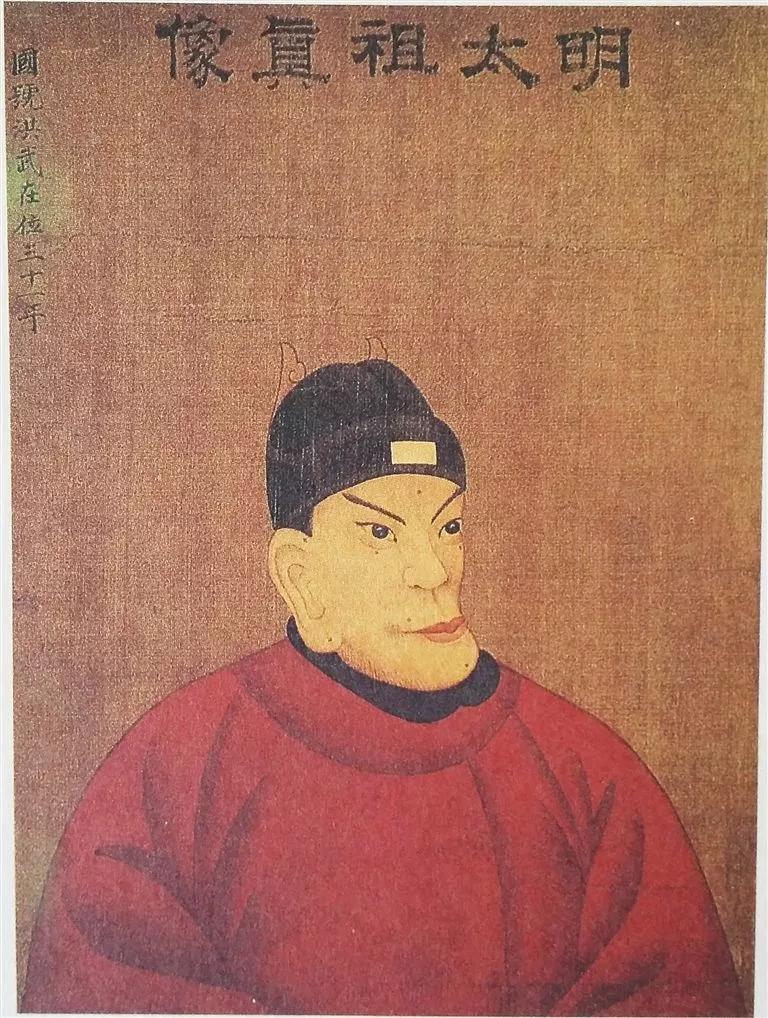

据说当年朱元璋落难在牢监里受苦时,当时正值寒天,又冷又饿的朱元璋竟然从监牢的老鼠洞刨找出一些红豆、大米、红枣等七八种五谷杂粮。朱元璋便把这些东西熬成了粥,因那天正是腊月初八,朱元璋便美名其曰这锅杂粮粥为腊八粥。美美的享受了一顿。后来朱元璋平定天下,坐北朝南做了皇帝,为了纪念在监牢中那个特殊的日子,他于是把这一天定为腊八节,把自己那天吃的杂粮粥正式命名为腊八粥。

这个故事或多或少带着“忆苦思甜的滋味”且不细究朱元璋是在何处落难牢监,老鼠洞里有木有这么多的食材,单是监狱中如何有锅灶烹煮,便已然是个大bug。

不过民间无论什么样的故事,其实都不必深究其真实性——传说故事的讲述,不过是为了确立食宿礼仪的合法性。

在众多认证的方式中,“皇权”与“宗教”这两个闪闪发光的金戳印无疑是老百姓乐于认同和甘于遵循的。所以,中国的民间故事和特色小吃里才有那么多被“御口”与“仙家”亲临过的食物,像乾隆皇帝下江南的“金镶白玉板,红嘴绿鹦哥”(菠菜烧豆腐)、慈禧太后吃过的窝头、铁拐李啃过的烧饼……

食物是人与世界最初的联系,食俗中藏着古今千年的文化脉络,藏着人们的期待与审美。

何谓腊月

岁终之月称“腊”,其含义有三:一曰“腊者,接也”,寓有新旧交替的意思(《隋书·礼仪腊八粥志》记载);二曰“腊者同猎”,指田猎获取禽兽好祭祖祭神,“腊”从“肉”旁,就是用肉“冬祭”;三曰“腊者,逐疫迎春”。

而腊八节的起源,学界虽有争议,但一般认为古代腊祭仪式是其雏形。

《祀记》载:“蜡者,索也,岁十二月,合聚万物而索飨之也。”“腊”与“蜡”相似,祭祀祖先称为“腊”,祭祀百神称为“蜡”。“腊”与“蜡”都是一种祭祀活动,而多在农历十二月进行,人们便把十二月称为腊月了。

八为何意

《礼记·郊特牲》说:“八蜡以祀四方。”

郑玄《注》说:“蜡有八者:先啬,一也;司啬,二也;农,三也;邮表辍,四也;猫、虎,五也;坊,六也;水庸,七也;昆虫,八也。”

炎帝神农氏开创了我国古代以农业立国的根本,并且始作蜡祭以告上苍,形成了我国古代年终蜡祭的开始。蜡祭在我国古代是一件大事。所以,作为一国之主的历代天子或国君,在每年的农历十二月,都要作蜡祭以祀神,并且进行祷祝,称为天子大蜡八。

腊八节

《说文》载:“冬至后三戍日腊祭百神。”可见,冬至后第三个戍日曾是腊日。从先秦起,腊八节都是用来祭祀祖先和神灵,祈求丰收和吉祥。腊八节除祭祖敬神的活动外,人们还要逐疫。

这项活动来源于古代的傩(古代驱鬼避疫的仪式)。史前时代的医疗方法之一即驱鬼治疾。作为巫术活动的腊月击鼓驱疫之俗,今在湖南新化等地区仍有留存。

《风俗通》记载:“夏曰嘉平,殷曰清祀,周曰大腊,汉改曰腊。腊者,猎也,田猎取兽祭先祖也。”

各种禽兽经过一年的生长,膘肥毛美,歇冬的农人猎之用于祭祀,用之当时。但当时腊祭的日期并不固定,规定在每年冬至后的第三个戌日举行,并将这个日子称为“腊日”。将“腊日”定为每年的“腊月初八”始于南北朝时代。南朝梁代的宗懔在《荆楚岁时记》中明确记载说:“十二月八日为腊日。”于是,腊八这天便成为腊月里重要的一个节日了。

佛陀成道与腊八

腊八节又谓之“佛成道节”,亦名“成道会”。

据传,佛教创始人释迦牟尼修行深山,静坐六年,饿得骨瘦如柴,曾欲弃此苦,恰遇一牧羊女,送他乳糜,他食罢盘腿坐于菩提树下,于十二月初八之日悟道成佛,为了纪念而始兴“佛成道节”。

中国信徒出自虔诚,遂与“腊日”融合,方成“腊八节”,并同样举行隆重的仪礼活动。

后记:

节日内涵的传承中,无形中暗合了文明与社会的演进。

随着工业文明与城市化的推进,时至今日,传统节日已日益式微,除却买买买与吃吃吃似乎便已找不到更多的意义。

但历史不是虚妄,个体的生命亦非无根之水,一碗腊八粥里,藏着古往今来的祈愿与细密幽微的文明。

腊日

唐·杜甫

腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消。

侵凌雪色还萱草,漏泄春光有柳条。

纵酒欲谋良夜醉,还家初散紫宸朝。

华文网 版权所有 2019-2029 保留所有权利 苏公网安备32021302000786号